オゾン発生器を導入するうえで、「適切なオゾン濃度」を知ることはとても重要です。

何故なら、室内空間を脱臭・除菌・ウイルス不活化をするうえで、適切なオゾン濃度を知ることは、安全かつ効果的に作業を行い、最適なオゾン発生器を選ぶことにつながるからです。本記事では適切なオゾン濃度の考え方やオゾン濃度の計算方法などを解説します。

適切なオゾン濃度とは

適切なオゾン濃度とは、「安全に作業を遂行できる濃度」かつ「脱臭・除菌・ウイルス不活化の効果がある濃度」を指します。

いくら安全でも、効果がなければ意味がありませんし、逆に、効果があるからといって危険な濃度環境の中、作業を行うわけにはいきません。「安全に作業を遂行できる濃度」と「効果がある濃度」について詳しく解説しますので、参考にして下さい。

オゾン濃度における「安全」はどのように決められているのか考えてみましょう。

1929年に設立された、公益社団法人 日本産業衛生学会(Japanese Society of Occupational Health)という団体があります。

日本産業衛生学会は、オゾンの許容濃度だけではなく、生物学的許容値、騒音、衝撃騒音、高温、寒冷、全身振動、手腕振動、電場・磁場および電磁場、紫外放射の各許容基準等の調査を行い、それらの「安全基準」について公表し、多くの企業や団体がこれを参考にしています。(オゾンについては、「許容濃度等の勧告」というかたちで公表しています)

そのため、当サイトにおいて「適切なオゾン濃度」の「安全(無人環境)」に関する部分は、日本産業衛生学会の「許容濃度等の勧告」を土台に考え、室内空間のオゾン濃度0.1〜1.0ppmが安全に作業ができる範囲としています。

また、このオゾン濃度0.1〜1.0ppmという安全基準は、業界内でもほぼ一致している基準になり、この基準内で作業を行い健康被害があった事例が報告されていないことから、当サイトにおいてもこれを「安全基準」と考えています。

人体に対する濃度についても、日本産業衛生学会は、1日8時間/週40時間以内であれば、人体に対する影響はなしとの評価基準を発表しています。ただし、極端にニオイが強く、短時間で消臭除菌を行いたい場合のみ、最大濃度1.0ppmを目安として使用するようにして下さい。

この基準は、あくまでも「そのオゾン濃度の中で作業をする場合」に限ります。一般的に、業務用オゾン発生器は無人で行うため、オゾン濃度が1.0ppmを超過しても何ら問題はありません。この取り決めがあった時代(昭和)は、経済成長期ということもあり、一定のオゾン濃度の中で作業をするシーンも多かったことから、このような取り決めができたものと思われます。今の時代「オゾン濃度0.1〜1.0ppmの中、やむを得ず作業をしなければならない状況」はよほどの事情がない限りありませんのでご安心ください。

次に、脱臭・除菌効果があるオゾン濃度について説明します。

一般的に、オゾンを利用した消臭・除菌効果の目安として、家庭用製品では、0.03~0.05ppm程度で「除菌・消臭・鮮度保持効果」があるとされ、業務用製品では0.1〜0.9ppmで「除菌レベル」、1.0ppm以上で「殺菌レベル」とされています。

本来、「除菌」と「殺菌」ではその度合いも意味も異なりますが、当サイトではユーザーを混乱させないために、「除菌」で統一して各コンテンツで説明しています。

対象が異なる点もあるため、一概にはいえませんが、それぞれの似ている言葉を簡単に説明すると、次のような違いがあります。

| 滅菌 | 「滅」とは「全滅」の滅であり、滅菌といえば意味的には菌に対しては最も厳しい対応、ということになります。つまり、すべての菌(微生物やウイルスなど)を、死滅させ除去することで、日本薬機法(平成25年11月に薬事法から改正)では微生物の生存する確率が 100万分の1以下になることをもって、滅菌と定義しています。主に器具等に対して使われる言葉。 |

|---|---|

| 殺菌 | 「菌を殺す」ということを指しています。細菌を死滅させる、という意味ですが、この用語には、殺す対象や殺した程度を含んではいません。このため、その一部を殺しただけでも殺菌といえます。 |

| 消毒 | 物体や生体に、付着または含まれている病原性微生物を、死滅または除去させ、害のない程度まで減らしたり、あるいは感染力を失わせるなどして、毒性を無力化させることをいいます。 |

| 除菌 | 物体や液体といった対象物や、限られた空間に含まれる微生物の数を減らし、清浄度を高めることをいいます。また、洗剤・石けん公正取引協議会が定義する除菌とは、「物理的、化学的または生物学的作用などにより、対象物から増殖可能な細菌の数(生菌数)を、有効数減少させること」を指します。 |

| 抗菌 | 菌を殺したり減少させるのではなく、繁殖を阻止するわけですが、これも対象やその程度を含まない概念です。 |

| 減菌 | 微生物を特に限定せずその量を減少させる、という意味で、「消毒」と同じように器具・用具などについて使われることがあります。 |

室内空間のオゾン濃度を知るにはどうすればいいのか

室内空間のオゾン濃度を知るには3つの方法があります。

3つ目の方法がもっとも簡単でおすすめな方法です(お急ぎの方は③のみご確認ください)。

オゾン濃度測定器は、購入しようとすると10〜30万円ほどします。

オゾン発生器を使用する多くのケースでは「脱臭除菌、ウイルス不活化」が目的のはずです。それをするためにオゾン発生器購入の予算を組むことも簡単ではないと思いますが、それがオゾン濃度を計測するためとなれば一般的な企業ではなおさら難しいことであり、よほどの予算が許されない限り、オゾン濃度測定器を購入することは現実的ではありません。

そのため、どうしてもオゾン濃度測定器が必要という方にはレンタルをおすすめします。

オゾン濃度測定器レンタルの参考サイト:計測器・測定器のレンタル レックス

とはいえ、オゾン濃度測定器がなくても「容積」を求め、「実測値」を理解し、「計算式」に当てはめるだけで、簡単に適切なオゾン濃度を知ることが可能です。それが次に紹介する方法です。

容積とは、「器物の中を満たしうる分量。容量」を意味し、「cm3」「m3」などで表されます。

次のどちらかの式で容積を求めます。

・横×奥行き×天井高

・室内面積(m2)×天井高(m)

容積の求め方は、(その内側の)縦×横×高さで求めることができます。

または、あらかじめ室内面積が分かっている場合、「室内面積(m2)×天井高(m)」でも容積を求めることが可能です。(室内面積は、横×奥行きから構成されるため)

ここでは、仮に「5m(横)×20m(奥行き)×2.5m(天井高)」としましょう。

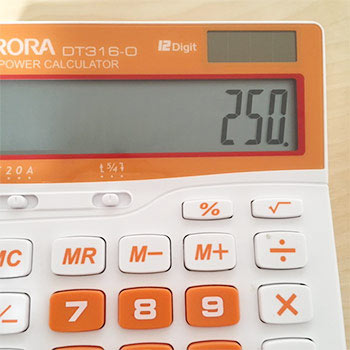

5×20×2.5=250ですから、仮の容積は、250m3ということになります。

あくまでも目安ですから、そこまで細かく計測する必要はありません。「おおよそ」で充分です。また、天井の高さは、専門用語で「天井高」と呼ばれ、マンションの場合は建築基準法で「居室は2.1m以上にしなければならない」と定められています。椅子とテーブルを使うために頭が天井に近くなる現代では、平均2.4m、新しいマンションでは2.5m程度といわれているため、今回は天井高2.5mと仮定します。

容積が分かったら、次の計算式に当てはめることで、オゾン濃度の理論値が分かります。

オゾン発生量(mg/hr)÷容積(m3)÷2.14=オゾン濃度(ppm)

※2.14はオゾンの分子量を物質量で割ったもの。

【オゾン発生量500mg/hr】

500(mg/hr)÷250(m3)÷2.14=0.934(ppm)

【オゾン発生量1,000mg/hr】

1,000(mg/hr)÷250(m3)÷2.14=1.869(ppm)

と、なりますが…

あくまでもこれは理論値であり、実際には上記のオゾン濃度にはなりません。

何故なら、実際の消臭除菌作業では、

・室内換気

・反応物(雑菌及び臭気物質)

・自己分解

などの影響を受けるからです。

そのため、それらの要素を加味すると、実際のオゾン濃度数値は理論値からおおむね1/3程度になります。(半分〜1/3程度で平衡状態になりますがここでは1/3として計算します)

つまり、より実際のオゾン濃度に近い数値を計算する式は、上記で説明した「理論値÷3」となります。

オゾン濃度の理論値

オゾン発生量(mg/hr)÷容積(m3)÷2.14=オゾン濃度(ppm)

オゾン濃度の実測値

理論値としてのオゾン濃度÷3=実際のオゾン濃度(目安)

【オゾン発生量500mg/hr】

(理論値)

500(mg/hr)÷250(m3)÷2.14=0.934(ppm)

(実測値)

0.934÷3=0.311(ppm)

【オゾン発生量1,000mg/hr】

(理論値)

1,000(mg/hr)÷250(m3)÷2.14=1.869(ppm)

(実測値)

1.869÷3=0.623(ppm)

となります。

わかりましたか?

わかりませんよね?w

これを書いている私は数字が大の苦手でして、わかるとかわからない以前に拒否反応が…

そもそも面倒すぎますよね。。

そこで次の3つ目の方法です。

オゾンマートでは、オゾン発生器の導入を検討している方がもっと簡単にオゾン濃度を把握していただくことを目的に「オゾン濃度の計算(シミュレーター)」を設けています。是非こちらをご活用ください。

最後に〜風量という重要なポイントについて

実際には、各製品の「風量」が大きく関係します。風量が弱ければ、計算通りにオゾンが室内に(均等に)充満しないケースもあります。

※風量が弱すぎると、部屋の中でオゾン濃度に大きなバラツキが生じます。

業務用オゾン発生器の場合、風量あってこその適用範囲です。

特に、適用範囲が80m2以上となっている製品については、「風量」もよく確認するようにしましょう。

オゾンマートが販売する業務用オゾン発生器「オゾンクラスター1400」の風量は「4,250L/min」と、業界トップクラスの風量を誇ります。パワフル風量の業務用オゾン発生器をお探しの方は是非ご検討ください。